Social Freezing: Experten raten, Eizellen frühzeitig einzufrieren

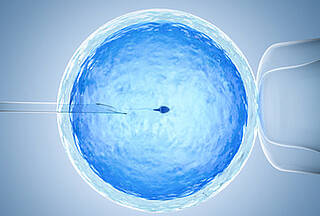

Für das Social Freezing werden der Frau Eizellen entnommen und eingefroren – Foto: ©medistock - stock.adobe.com

Spätestens ab 35 Jahren lässt die Fruchtbarkeit deutlich nach, und die Chance auf eine komplikationsfreie Schwangerschaft wird geringer. Dennoch schieben viele Paare ihre Familienplanung immer länger vor sich her. Ein häufiger Grund: Frauen wollen erst einmal Karriere machen, bevor sie ein Kind bekommen. Das sogenannte Social Freezing könnte dabei helfen. Es soll Paaren mehr Flexibilität bei der Familienplanung geben.

„Das Einfrieren von eigenen Eizellen und eine künstliche Befruchtung ermöglichen Frauen spätere Schwangerschaften“, erklärt Professor Katrin van der Ven im Vorfeld des 61. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE). Die Ärztin am MVZ für Frauenheilkunde und IvF Medizin Bonn GbR betont: „Das Einfrieren der Eizellen sollte aber möglichst in Zeiten hoher Fruchtbarkeit, idealerweise vor dem 35. Lebensjahr erfolgen.“

Keine Garantie auf Schwangerschaft

Beim Social Freezing werden der Frau unbefruchtete Eizellen entnommen und schockgefroren. Später können die Eizellen künstlich befruchtet und zu einem beliebigen Zeitpunkt in den Mutterleib eingesetzt werden. Eine Garantie, dass es dadurch zu einer Schwangerschaft kommt, gibt es nicht. Die Rate der so erreichten Befruchtungen und Schwangerschaften ist genauso hoch wie bei einer künstlichen Befruchtung mit frischen Eizellen.

Die Risiken sind bei Schwangerschaften aus eingefrorenen im Vergleich zu frischen Eizellen nach neuesten Daten nicht erhöht. Vor der Entscheidung für Social Freezing sollte sich jede Frau jedoch ausführlich über gesundheitliche und finanzielle Aspekte beraten lassen, so Professor Matthias M. Weber, Mediensprecher der DGE und Leiter der Endokrinologie der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Ethische Probleme klären

„Das Thema Social Freezing ist von großer gesellschaftlicher Relevanz. Daher laden wir Interessierte zu unserer öffentlichen Podiumsdiskussion ein“, sagt der Kongresspräsident der DGE, Professor Ulrich Schweizer vom Institut für Biochemie und Molekularbiologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Von den medizinischen und psychologischen Aspekten abgesehen, gebe es einige ungelöste rechtliche und ethische Aspekte, die in der Zukunft geklärt werden müssten, ergänzt Schweizer. „Hierzu gehört beispielsweise die Frage, was mit Eizellen beziehungsweise befruchteten Eizellen und Embryonen geschehen soll, wenn diese nicht für eine Schwangerschaft genutzt werden.“

Foto: © medistock - Fotolia.com