Neue Zelltherapie für seltene Lungenerkrankung PAP

Die Lebenserwartung von Kindern mit PAP ist gering. – Foto: bnmk0819 - Fotolia

Seltene Erkrankungen gelten als „Waisen der Medizin“, da es nicht genug Forschungsgelder für neue Therapien gibt und die Versorgungssituation oft mangelhaft ist. Doch ab und zu gibt es auch bei den seltenen Erkrankungen einen Durchbruch – wie im vorliegenden Fall. Denn Forscher haben für die angeborene pulmonale Alveolarproteinose (PAP), eine seltene schwere Lungenerkrankung, einen neuen innovativen Therapieansatz entwickelt.

PAP bisher nicht heilbar

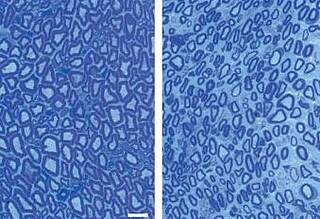

Die angeborene pulmonale Alveolarproteinose ist eine lebensbedrohliche Lungenerkrankung, die im Kindesalter auftritt. Sie beruht auf einem Defekt der Fresszellen in der Lunge, den Alveolarmakrophagen. Diese sind bei der Erkrankung nicht mehr in der Lage, Eiweiße und Fette in der Lunge abzubauen, so dass sich diese ansammeln und den Gasaustausch in der Lunge erheblich stören. Die betroffenen Kinder leiden an schwerer Atemnot sowie einem hohen Infektionsrisiko und sterben oft früh. Die einzige derzeit etablierte Therapie ist eine regelmäßige Spülung der Lunge, um die Eiweiße und Fette auszuspülen. Sie muss in Narkose durchgeführt werden und ist mit erheblichen Belastungen und Risiken für die Kinder verbunden.

Auf der Suche nach einer besseren Therapie hat ein Forscherteam um Professor Thomas Moritz und Professor Gesine Hansen von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) nun einen neuen Ansatz gefunden. Die Wissenschaftler transplantierten dabei reife Blutzellen direkt in die erkrankten Lungen. Die therapeutischen Wirkungen waren noch viele Monate nach der Transplantation nachweisbar. Die Ergebnisse ihrer Studie veröffentlichten die Forscher im Fachmagazin „Science Translational Medicine“.

Blutzellen für die Lunge

Für den neuen Therapieansatz werden zunächst aus patienteneigenen Blutzellen gesunde Fresszellen-Vorläufer hergestellt. Diese Zellen werden dann direkt in die Lunge transplantiert, wo sie zu funktionsfähigen Fresszellen ausreifen und die Aufgaben der defekten Zellen übernehmen. „Bei der Zelltransplantation handelt es sich im Vergleich zur Lungenspülung um einen wenig belastenden, risikoarmen Eingriff, der prinzipiell auch ambulant ausgeführt werden kann“, erklärt Dr. Christine Happle, eine der Autorinnen der Studie.

Zur klinischen Umsetzung der Erkenntnisse soll es in den nächsten drei bis fünf Jahren kommen. Vorher muss allerdings noch der Gendefekt in den Zellkulturen korrigiert werden, der die Ursache der Erkrankung darstellt. Danach, so hoffen die Forscher, können ihre Ergebnisse bald den jungen Patienten zugutekommen.

Foto: © bnmk0819 - Fotolia.com