Nervenkrankheit ALS rascher diagnostizieren

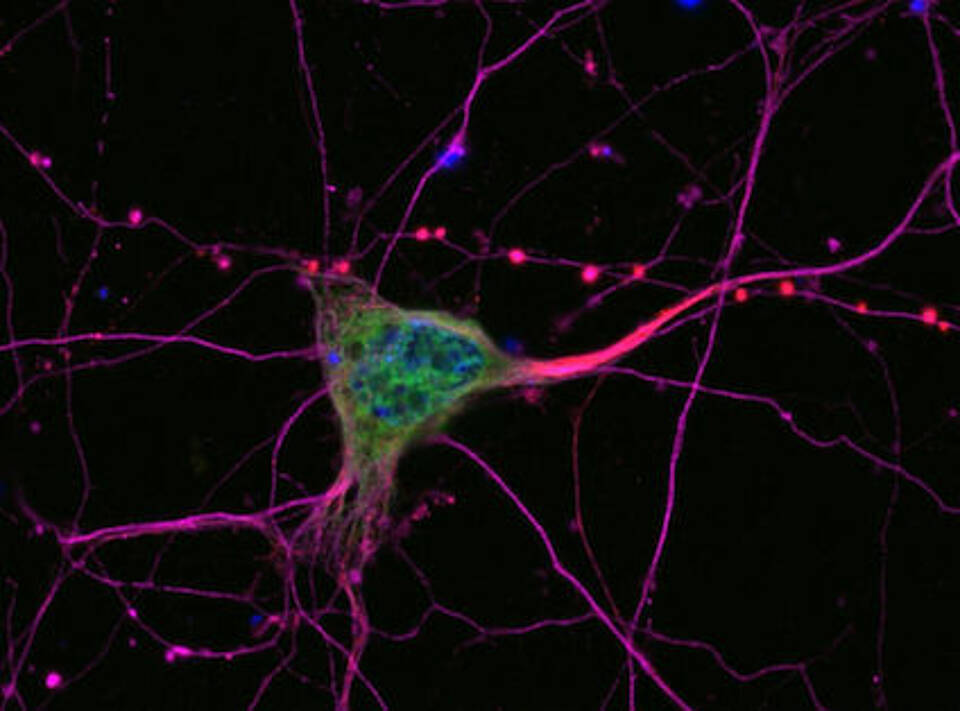

Bei der ALS sterben Nervenzellen ab, die für die Muskelsteuerung verantwortlich sind

Bis zur Diagnose der können mehrere Monate vergehen: Selbst erfahrenen Medizinern fällt es teilweise schwer, die vielfältigen Symptome der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) von anderen neurodegenerativen Erkrankungen zu unterscheiden.

Forscher der Ulmer Universitätsmedizin und der Universität Mailand entwickelten jetzt einen Bluttest, der die Differenzialdiagnose erleichtern soll. Zudem erlaubt er eine Prognose des Krankheitsverlaufs.

Jörg Immendorff und Stephen Hawking starben an ALS

Mit bundesweit etwa 8.000 Betroffenen zählt ALS zu den selteneren neurodegenerativen Erkrankungen. Doch durch prominente Patienten wie den Maler Jörg Immendorff oder den kürzlich verstorbenen Physiker und Langzeitüberlebenden Stephen Hawking ist die tödliche Nervenkrankheit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.

Im Krankheitsverlauf sterben Nervenzellen ab, die für die Muskelsteuerung verantwortlich sind (Motoneurone). Eine Lähmung der Gliedmaße sowie der Atemmuskulatur sind die Folge. Die Patienten versterben ein bis zehn Jahre nach Krankheitsbeginn, heißt es in einer Pressemitteilung aus Ulm. Inzwischen gibt es jedoch vielversprechende therapeutische Ansätze, die eine frühe Diagnose immer wichtiger machen.

Absterbende Nervenzellen setzen Proteingerüst frei

Für den von der deutsch-italienischen Forschergruppe um Prof. Markus Otto und Dr. Federico Verde entwickelten Test ist keine Entnahme der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit (Liquor) nötig, sondern lediglich eine Blutprobe. Der Bluttest misst die Konzentration von Neurofilamenten (Neurofilament light chain/NFL) im Serum der Patienten.

Dabei handelt es sich um Proteine, die das Gerüst von Nervenzellen wie Motoneuronen bilden. Sterben diese Nervenzellen wie im Verlauf der Amyotrophen Lateralsklerose ab, werden Fragmente des Proteingerüsts freigesetzt. Infolgedessen ist die Konzentration des Biomarkers NFL bei den Patienten erhöht.

Mit neuem Test Nervenkrankheit ALS rascher diagnostizieren

Frühere Studien der Ulmer Gruppe hatten diesen Effekt bereits im Liquor nachgewiesen. "In den vergangenen Jahren haben sich Messverfahren stark weiterentwickelt. Dadurch wird der Nachweis von Biomarkern wie NFL in sehr geringen Konzentrationen und sogar im Serum nunmehr fast routinemäßig möglich", erklärt Erstautor Dr. Federico Verde.

Die Zuverlässigkeit der neuen diagnostischen Methode wurde an 124 ALS-Patienten der Ulmer Universitätsklinik überprüft sowie an 159 Kontrollen. Darunter waren Probanden mit anderen neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson sowie Studienteilnehmer ohne degenerative oder entzündliche Nervenerkrankungen. Ergebnis: Mit dem neuem Bluttest ließ sich die Nervenkrankheit ALS rascher diagnostizieren.

Höhere NFL-Konzentration, aggressiverer Krankheitsverlauf

Die NFL-Konzentration im Blut von ALS-Patienten erwies sich als am höchsten (Ausnahme: Creutzfeldt-Jakob-Krankheit). Die vergleichenden Messungen erlaubten es den Wissenschaftlern nun erstmals, eine diagnostische Schwelle für die Amyotrophe Lateralsklerose festzulegen: Ist die zuvor definierte NFL-Konzentration im Blut überschritten, gilt die ALS als wahrscheinlich.

Zudem konnten die Autoren zeigen, dass die gemessenen Werte der Biomarker mit der Aggressivität des Krankheitsverlaufs korrelieren. "ALS-Patienten mit einer höheren NFL-Konzentration im Blut erleben eine schnellere klinische Verschlechterung und haben im Mittel eine kürzere Überlebensdauer", erklärt Prof. Otto.

Frühdiagnostik für Familien mit vererbter ALS-Variante

Der Biomarker NFL sei bereits kurz nach Auftreten der ersten Symptome messbar, und womöglich lasse sich auch das Therapieansprechen mithilfe des Tests nachvollziehen. Die Zuverlässigkeit des neuen Bluttests soll nun in größeren, multizentrischen Kohorten überprüft werden.

Die Ulmer Gruppe konnte bereits zeigen, dass sich die Neurofilamente zur Frühdiagnostik in Familien mit der vererbten ALS-Variante eignen. Ihre Studie erschien in der Fachzeitschrift Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Abbildung: Universitätsklinik Ulm für Neurologie Ulm/RKU