Nach COVID-19-Erkrankung: Nicht alle Betroffenen weisen Antikörper auf

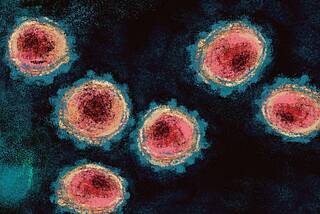

Einer Lübecker Studie zufolge weisen nur wenige Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen SARS-CoV-2 auf – Foto: ©H_Ko - stock.adobe.com

Auf Antikörpertests ruht ein Teil der Hoffnungen, um die aktuelle Corona-Pandemie zu bekämpfen. Doch wie viele Bürger bereits Antikörper haben und was das tatsächlich für die Immunität bedeutet, ist noch weitgehend unklar. Nun hat das Gesundheitsamt der Hansestadt Lübeck eine Studie zur Entwicklung der Immunität nach einer COVID-19-Erkrankung durchgeführt. Ziel war es herauszufinden, in welcher Höhe und ab welchem Zeitpunkt nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 Antikörper im Blut nachweisbar sind.

Bestimmung von Immunglobulin A und G

Die Wissenschaftler um Professor Werner Solbach, ehemaliger Leiter des Institutes für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität Lübeck, untersuchten in einem ersten Teilabschnitt der Studie bis Ende April 2020 die Antikörperspiegel bei insgesamt 110 laborbestätigen Fällen von COVID-19. Dabei maßen sie die Konzentration von Immunglobulin A (IgA) und Immunglobulin G (IgG) B im Blut.

Die Auswertung von Anti-SARS-CoV-2 Antikörpern erfolgte mit dem Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) des Herstellers Euroimmun. Zudem verglichen die Studienautoren die jeweiligen Ergebnisse der Antikörperbestimmungen mit den klinischen Symptomen der Patienten in Zusammenhang.

30 Prozent der Erkrankten wiesen fast keine Antikörper auf

Das Ergebnis: Innerhalb von 50 Tagen nach einer Infektion konnten bei 84 der 110 Patienten (76 Prozent) Antikörperspiegel für IgA nachgewiesen werden, 78 der 110 Patienten (71 Prozent) wiesen IgG-Antikörper im Blut auf. Die sogenannte Titerhöhe, also die Konzentration der Antikörper, korrelierte nicht mit Alter, Geschlecht oder der Schwere der Erkrankung. Es konnte damit keine Abhängigkeit zu diesen Parametern nachgewiesen werden. Zudem entwickelten knapp 30 Prozent der Patienten keine Antikörperwerte, die über dem Toleranzwert lagen.

Immunität in der Bevölkerung als niedrig eingeschätzt

„Die Untersuchung liefert Real-Life Daten über die Entwicklung von Immunität nach einer durchgemachten COVID-19-Infektion in einer Niedrig-Prävalenz-Region mit eher milden bis moderaten Verläufen“, erläutert PD Dr. Alexander Mischnik, Leiter des Gesundheitsamts der Hansestadt Lübeck die Ergebnisse.

„Unsere Daten tragen zu einem besseren Verständnis zur Entwicklung von Antikörperspiegeln bei und lassen eine länger anhaltende Immunität gegen COVID-19 nach der Infektion vermuten. Damit liefert unsere Studie Erkenntnisse über reine Stichprobenuntersuchungen hinaus, wie sie derzeit an vielen Orten durchgeführt werden.“ Bei der niedrigen Prävalenz von COVID-Fällen in Lübeck vermuten die Forscher die Rate der Antikörper-positiven Einwohner allerdings im unteren einstelligen Prozentbereich.

Wie lange Antikörper im Blut bleiben, ist unklar

„Wir haben bereits geplant, die Untersuchten im Herbst nochmal einzuladen und Antikörperspiegel zu bestimmen, weil wir wissen möchten, wie lange diese Immunantwort anhält. Dazu gibt es bislang im Zusammenhang mit COVID-19 keine belastbaren Erkenntnisse aus Studien“, so die Experten.

Foto: © Adobe Stock / H_Ko.