Multiple Sklerose: Nervenzellen werden durch Proteinansammlungen geschädigt

Fortschreitende MS kann zu Lähmungen führen - die Krankheitsverläufe sind aber sehr unterschiedlich

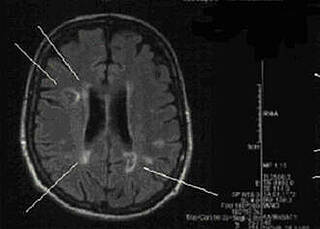

Die Multiple Sklerose (MS) ist durch eine Entzündung im Hirngewebe gekennzeichnet, die zu einer fortschreitenden Schädigung der Nervenzellen führt. "Wie genau die Nervenzellen auf eine Entzündung reagieren, war bisher schwierig zu untersuchen", erläutert Prof. Manuel Friese, Direktor des Instituts für Neuroimmunologie und Multiple Sklerose des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE).

Sein Team entdeckte jetzt, welcher Mechanismus die Nervenzellen bei MS schädigt: Es kommt zu Proteinansammlungen, ähnlich wie bei der Alzheimer-Krankheit. Diese Erkenntnis könnte einen neuen Ansatzpunkt für die Therapie der neurodegenerativen Erkrankung liefern. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature Neuroscience veröffentlicht.

Wie Nervenzellen auf entzündlichen Stress reagieren

Neue molekularbiologische Methoden ermöglichten es den Forschern einen Einblick in die Reaktionsmuster von Nervenzellen, die einem entzündlichen Stress ausgesetzt sind. Dabei beobachteten sie Veränderungen in einer Reihe von genetischen Programmen

"Eine zentrale Reaktion der Nervenzellen war die Aktivierung der zelleigenen Maschinerie zur Abfallbeseitigung", sagt Dr. Jan Broder Engler, der die bioinformatischen Analysen durchführte. Diese wird benötigt, um Ansammlungen von beschädigten oder fehlgefalteten Proteinen abzubauen, die andernfalls zu einer Zellschädigung führen können.

So werden die Nervenzellen bei MS geschädigt: Proteinansammlungen

Dazu passend beobachteten die Forscher eine Ansammlung des Proteins Bassoon in den Nervenzellkörpern. Zwar kommt Bassoon auch natürlicherweise in Nervenzellen vor, eine Entzündung führte jedoch zu einer Umverteilung und massiven Anhäufung des Proteins. Und diese Anhäufung schädigt die Nervenzellen.

"Ähnliche toxische Proteinanhäufungen waren bereits in neurogenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson bekannt", so Dr. Benjamin Schattling. Solche Veränderungen nun auch bei der Multiplen Sklerose zu finden, war für das Team überraschend und eröffnete gleichzeitig einen neuen therapeutischen Ansatzpunkt.

Substanz hilft toxische Proteinanhäufungen zu beseitigen

"Unser Ziel war es, die toxischen Proteinaggregate zu beseitigen", sagt Prof. Friese. Dies gelang schließlich mit einer Substanz, die die Entsorgung von zum Abbau markierten Proteinen verbessert und die Nervenzellen so vor dem Untergang bewahrt.

Mit den gewonnenen neuen Erkenntnissen erhoffen sich die neue Behandlungsmethoden in der Multiplen Sklerose entwickeln zu können. Diese werden insbesondere in der späten Phase der Erkrankung benötigt, in der gängige Immuntherapien nicht mehr wirksam sind.

Beteiligt waren neben dem UKE auch das Leibniz-Institute für Neurobiologie in Magdeburg, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die Georg-August-Universität Göttingen und die Universität Genf.

Foto: fixabay/otolia.com