Krebsimmuntherapie: Das ist der Stand der Forschung

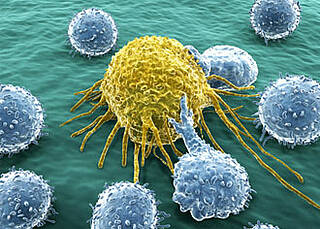

Krebs mit den Waffen des Immunsystems schlagen: Durch Checkpoint-Inhibitoren gelingt das zum Teil verblüffend gut – Foto: psdesign1 - Fotolia

Das Konzept, Krebs mit dem Immunsystem zu bekämpfen ist alles andere als neu. Doch der eigentliche Durchbruch gelang erst vor wenigen Jahren. Im Jahr 2011 wurde mit Ipilimumab der erste sogenannte Checkpoint-Inhibitor zugelassen, der zu verblüffenden Erfolgen beim metastasierten schwarzen Hautkrebs führte: Der durchschnittliche Überlebenszeitgewinn beträgt 4,5 Monate, doch noch bedeutsamer ist der Anstieg der Langzeitüberlebenden nach einer Ipilimumab-Therapie.

Die wissenschaftlichen Grundlagen für die neue Krebsimmuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren legte der Amerikaner James P. Allison im Jahr 1996. Der Immunologe und sein Team hatten damals entdeckt, dass Krebszellen die Immunabwehr ausschalten, indem sie einen bestimmten Kontrollpunkt, den Rezeptor CTLA-4, aktivieren. Folglich können sich Krebszellen vor dem Immunsystem verstecken. 15 Jahre später wird dieser Vorgang ausgebremst: Der Immuncheckpoint-Inhibitor Ipilimumab schaltet CTLA-4 gezielt aus und ermöglicht so, dass das Immunsystem die Krebszellen wieder erkennen und bekämpfen kann. Wissenschaftler sprechen auch von einem Lösen der Bremsen.

Mehrere Checkpoints können die Immunabwehr behindern

Inzwischen sind mehrere derartige Checkpoints auf der Oberfläche von T-Zellen entdeckt worden, etwa die Rezeptoren PD-1 und PDL-1. Auch diese Checkpoints lassen sich heute mit Medikamenten blockieren. Der PD-1-Inhibitor Nivolumab war das zweite Medikament, das zur Behandlung des metastasierten Melanoms zugelassen wurde. Eine Zulassung liegt außerdem für das vorbehandelte nichtkleinzellige Bronchialkarzinom und das Nierenzellkarzinom vor.

Der Vorteil von Nivolumab ist, dass das Mittel deutlich weniger Nebenwirkungen verursacht als Ipilimumab. Studien zeigen, dass Patienten von einer Kombination beider Medikamente deutlich profitieren, sowohl was das therapeutische Ansprechen als auch das Fortschreiten der Erkrankung betrifft.

„Was bislang nicht für möglich gehalten wurde, nämlich ein komplettes Verschwinden des Tumors, scheint für einen kleinen Teil der Patienten möglich zu sein“, erläutert der Krebsmediziner Prof. Jörg Trojan vom Universitätsklinikum Frankfurt die Kombinationstherapie. Bei jedem zweiten Patienten würden zwar schwere immunvermittelte schwere Nebenwirkungen auftreten, doch die seien in aller Regel gut beherrschbar.

Mit Pembrolizumab kam unlängst ein weiterer PD-1-Blocker auf den Markt. Während das Krebsmittel bereits zur Behandlung des metastasiertem Melanoms und des nichtkleinzelligen Lungenkrebses zugelassen ist, wird in Kürze die Zulassung für das Merkelzellkarzinom erwartet.

Forscher setzen auf Kombinationen

Eine dritte Gruppe stellen PD-L1 Blocker wie Atezolizumab und Avelumab dar. Sämtliche neuen Checkpoint-Inhibitoren werden derzeit bei vielen Krebserkrankungen getestet vom Lymphom, über Leberkrebs bis hin zum Hirntumor. „Von großem klinischem Interesse ist es, verschiedene Immuncheckpoints beziehungsweise Signalwege, die für die Modulation der Immunantwort relevant sind, gleichzeitig zu hemmen“, sagt Trojan mit Blick auf die Forschung.

Der Krebsmediziner und sein Kollege vom Frankfurter Institut für Tumorbiologie Prof. Florian Greten sehen in dem immuntherapeutischen Ansatz den ersten echten Durchbruch bei Krebs im fortgeschrittenen Stadium. „Durch die Einführung der etablierten Immuncheckpoint-Inhibitoren sowie durch verschiedene immuntherapeutische Kombinationsbehandlungen ist zu erwarten, dass sich die Therapie bei einer Vielzahl von bisher nur schwer beziehungsweise zeitlich begrenzt behandelbaren fortgeschrittenen Tumorerkrankungen deutlich verbessern wird.“

Demnach dürften künftig also noch wesentlich mehr Patienten von der Krebsimmuntherapie profitieren als heute.

Foto: © psdesign1 - Fotolia.com