Kaputte Darmflora stört auch das Gehirn

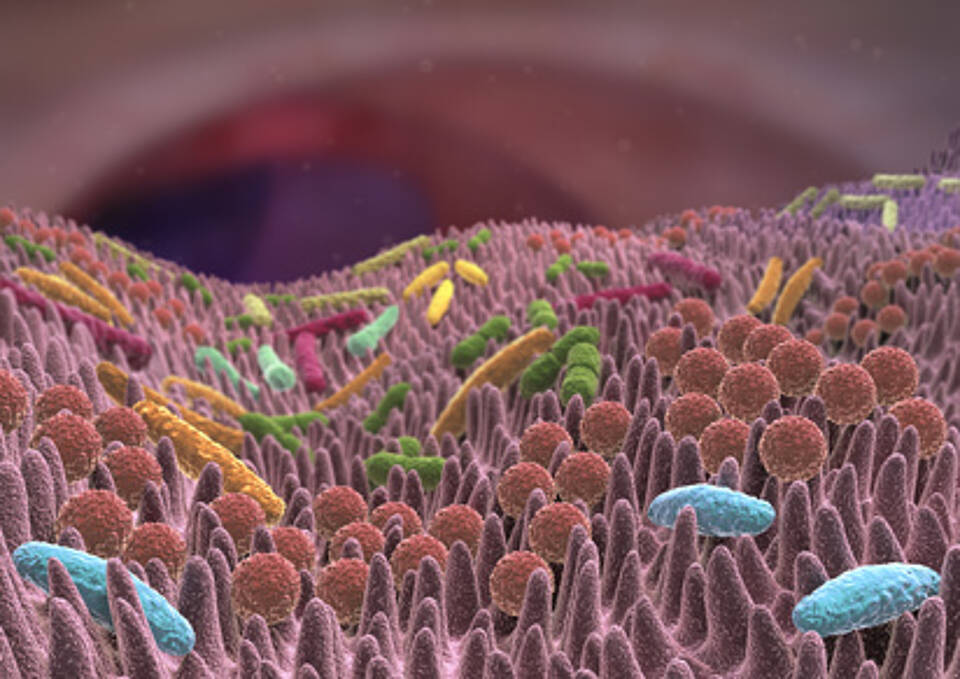

Das Immunsystem ist ein wichtiger Vermittler zwischen Darm und Gehirn: Bei einer zerstörten Darmflora verschlechtert sich das Gedächtnis, wie Forscher jetzt an Mäusen zeigen konnten – Foto: Alex - Fotolia

Unser Darm ist von Billionen Bakterien besiedelt, die die Darmflora bilden. Diese sogenannten Mikroben helfen bei der Verdauung, sind aber auch wichtig fürs Immunsystem. Wird die Darmflora zum Beispiel durch Antibiotika zerstört, kann dies erhebliche gesundheitliche Folgen haben. Wissenschaftler vom Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Berlin haben nun herausgefunden, dass auch das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wird: Mäuse, deren Darmflora durch eine mehrwöchige Antibiotikagabe zerstört worden war, bildeten deutlich weniger neue Nervenzellen in der Hippocampus-Region als ihre unbehandelten Artgenossen. Dies wirkte sich offenbar auch auf das Gedächtnis aus, wie die Experimente zeigten. Kein Wunder, denn die Bildung neuer Hirnzellen, die sogenannte „Neurogenese“, ist essentiell für bestimmte Gedächtnisleistungen.

Hohe Antibiotika-Dosen könnten auch das menschliche Gedächtnis beeinträchtigen

Ob auch Menschen Einbußen beim Gedächtnis in Kauf nehmen müssen, wenn sie Antibiotika einnehmen, ist aber noch nicht ausgemacht. Der Antibiotika-Cocktail sei extrem stark gewesen und habe das gesamte Mikrobiom zerstört, berichtet Dr. Susanne Wolf vom MDC. „Möglicherweise sind aber ähnliche Effekte bei Therapien mit Antibiotika über einen langen Zeitraum zu erwarten“, sagt Wolf, zumal die Antibiotika auf die Neurogenese auch ohne Umweg über die Darmflora wirkten. „Das haben wir in unseren Experimenten außerdem gesehen.“

Die Tiere mit der kaputten Darmflora konnten aber kuriert werden: Eine Mixtur aus ausgewählten Bakterienstämmen half ebenso wie ein Training im Mäuse-Laufrad, die negativen Auswirkungen der Antibiotika rückgängig zu machen. Nach der Therapie erholte sich sowohl die Gedächtnisleistung als auch die Neurogenese. Der Versuch, die Darmflora mit dem Mikrobiom unbehandelter Tiere zu kurieren, war dagegen nicht erfolgreich.

Immunsystem vermittelt zwischen Darm und Hirn

Auch die Anzahl der Ly6C(hi)-Monozyten ging nach der Therapie wieder hoch, wie die Wissenschaftler zeigten. Diese Immunzellen waren neben der Neurogenese nämlich ebenfalls mit dem Mikrobiom untergegangen bzw. deutlich reduziert. Dass dies Monozyten ein bislang unbekannter Vermittler zwischen den Organsystemen sein könnten, fanden die Forscher in ihren Tests bestätigt. Entfernten sie nur diese Zellen aus den Mäusen, verringerte sich die Neurogenese ebenfalls. Verabreichte sie den mit Antibiotika behandelten Tieren Ly6C(hi)-Monozyten, nahm die Neurogenese wieder zu. „Mit den Ly6C(hi)-Monozyten haben wir vielleicht einen neuen generellen Kommunikationsweg von der Peripherie ins Hirn entdeckt“, so MDC-Wissenschaftlerin Susanne Wolf.

Studie für gestörte Neurogenese von Bedeutung

Wolf und ihre Kollegen hoffen nun, dass die Erkenntnisse Bedeutung für die Folgen der Langzeitanwendung von Antibiotika haben könnte. Weiter könnte der Fund nützlich sein für all jene Patienten, deren Neurogenese beeinträchtigt ist. Etwa Menschen mit Depressionen oder Schizophrenie. „Möglicherweise können diesen Patienten ergänzend zu Medikamenten und Sport auch probiotische Präparate helfen“, so Wolf. Eine klinische Studie an der Charité könnte Klarheit bringen, sofern die Finanzierung steht.

An der Studie waren neben den MDC-Forschern auch Wissenschaftler der Charité, der Universität Magdeburg und des US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) beteiligt. Die kompletten Studienergebnisse sind im Fachjournal „Cell Reports“ nachzulesen.

Foto: © Alex - Fotolia.com