Fördern Darmbakterien Entstehung der Multiplen Sklerose?

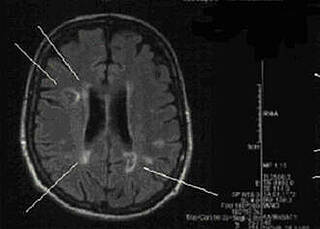

An den lädierten Stellen im Gehirn von MS-Patienten (unten) fehlt das Myelin (oben in blau).

Die Multiple Sklerose (MS) ist eine Autoimmunerkrankung, bei der sich das körpereigene Abwehrsystem gegen die Hüllen von Nervenzellen im Gehirn richtet und sie zusehends zersetzt. Diese Myelin-Hüllen bestehen aus einer Membran aus Fetten und Eiweißen. Bislang konzentrierte sich die Wissenschaft auf die Suche nach Antigenen, die die Myelin-Hüllen zum Ziel der körpereigenen Antikörper machen könnten.

Neue Resultate der Forschungsgruppe um Mireia Sospedra und Roland Martin vom Klinischen Forschungsschwerpunkt Multiple Sklerose der Universität Zürich legen nun nahe, dass die Ursprünge des pathologischen Prozesses in der Darmflora, bei bestimmten Darmbakterien, zu finden sind.

Fördern Darmbakterien Entstehung der Multiplen Sklerose?

Wie die Forscher in der Zeitschrift Science Translational Medicine berichten, reagieren die T-Helfer-Zellen, also die für die pathologischen Prozesse verantwortlichen Immunzellen, auf ein Eiweiß namens GDP-L-Fucose-Synthase. Dieses Enzym wird sowohl von menschlichen Zellen wie auch von Bakterien gebildet, die in der Darmflora von MS-Patienten gehäuft zu finden sind.

"Wir denken, dass die Immunzellen im Darm durch das von den Bakterien gebildete Enzym aktiviert werden, dann ins Hirn wandern und dort eine Entzündungskaskade anstoßen, wenn sie der menschlichen Variante ihres Ziel-Antigens begegnen", sagt Mireia Sospedra. Die Darmbakterien fördern so möglicherweise die Entstehung der Multiplen Sklerose.

Immunsystem der Multiple-Sklerose-Kranken umerzogen

Im klinischen Versuch entnahmen die Forscher den MS-Patienten Blut. Im Labor klebten sie die immunaktiven Eiweißfragmente auf die Oberfläche der roten Blutkörperchen. Wenn sie danach das Blut wieder in den Körper einleiteten, halfen die Fragmente, das Immunsystem der Kranken gewissermassen umzuerziehen und gegenüber ihrem eigenen Hirngewebe tolerant zu machen.

Für die genetisch definierte Untergruppe von MS-Patienten (HLA-DRB3*–positive Patienten), an der diese Untersuchung vorgenommen wurde, zeigte sich jedenfalls, dass die bakteriellen Darmbewohner eine viel größere Rolle bei der Entstehung von MS spielen könnten als bisher vermutet.

Weniger Nebenwirkungen als übliche MS-Therapie

Sospedra hofft, die Erkenntnisse schon bald therapeutisch nutzen zu können. Sie plant, die immunaktiven Bestandteile der GDP-L-Fucose-Synthase noch stärker ins Visier zu nehmen. "Unser klinischer Ansatz richtet sich spezifisch gegen die pathologischen autoreaktiven Immunzellen", sagt Sospedra.

Damit unterscheidet er sich von den aktuell verfügbaren Behandlungen, die das gesamte Immunsystem drosseln. Mit ihnen gelingt es zwar oft, die Entwicklung der Krankheit aufzuhalten, doch die Behandlungen führen gleichzeitig zu einer Schwächung des Abwehrsystems - und können deshalb mitunter schwerwiegende Nebenwirkungen hervorrufen. Ein anderer Therapie-Ansatz versucht, die Einwanderung der Immunzellen ins Gehirn zu stoppen.

Foto: Dr.Imke Metz, Universität Göttingen