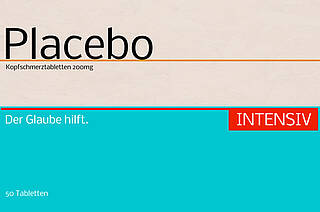

Placebos wecken Selbstheilungskräfte. Neurobiologisch lässt sich das heute erklären – Foto: ©vege - stock.adobe.com

Heilung oder Linderung von Beschwerden durch Placebos sind keine Seltenheit. Die Frage ist nur: Wie kann es sein, dass ein Medikament ohne Wirkstoff wirkt? In Studien wurde gezeigt, dass Scheinmedikamente dann wirken, wenn der Patient an deren Wirksamkeit glaubt. Placebos setzen also auf das Prinzip Hoffnung.

Neuste empirische Studien zeigen sogar, dass offen verabreichte Placebos bei körperlichen Beschwerden wie chronischen Rückenschmerzen, Reizdarmsyndrom, episodischer Migräne und Rhinitis klinisch bedeutsame Effekte haben. Bei einer offenen Gabe wissen die Patienten, dass sie ein Placebo erhalten.

Glaube an Wirkung muss da sein

Dass dieses Vorgehen genauso gut funktioniert wie das übliche, nämlich dass Patienten im Glauben gelassen werden, sie erhielten ein echtes Medikament, konnten unlängst Forscher der Universität Basel in einer vergleichenden Studie zeigen. Die offenen Placebos wirkten aber nur dann, wenn den Studienteilnehmern der Placeboeffekt ausführlich erklärt wurde. Fehlte die Erklärung und damit der Glaube an die Wirksamkeit trat auch keine Wirkung ein - in diesem Falle Schmerzlinderung.

Der Fund der Schweizer Forscher ist vor allem deshalb wichtig, weil viele die Täuschung von Patienten ethisch für nicht vertretbar halten. Andere wiederum tun den Placeboeffekt als Einbildung ab. Dabei ist längst belegt, dass der Placeboeffekt ein messbarer neurobiologischer Vorgang ist.

Placboeeffekt ist ein neurobiologischer Vorgang

Mittels moderner bildgebender Verfahren konnte nachgewiesen werden, dass Hoffnung bestimmte Regionen im Gehirn aktiviert. So konnten kanadische Forscher die Motorik ihrer Parkinson-Patienten verbessern, nachdem diese mit einem Placebo getäuscht worden waren. Es war aber nicht Einbildung, die zur Verbesserung der motorischen Störungen führte. Tatsächlich kam es bei den Patienten vorübergehend zu einer verstärkten Ausschüttung von Dopamin. Eine Untersuchung des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf zeigte ähnliche Ergebnisse mit Schmerzpatienten, wobei eine vermehrte Ausschüttung von körpereigenen Opiaten nachgewiesen werden konnte. Andere Untersuchungen konnten einen Anstieg des Bindungshormons Oxytocin zeigen – ein Indiz für Vertrauen in die Therapie.

Chronisch Kranke profitieren

„Der Placeboeffekt ist die Aktivierung der körpereigenen Apotheke“, sagt der Verhaltensimmunologe Manfred Schedlowski vom Universitätsklinikum Essen. Und der Naturheilkundeprofessor Andreas Michalsen von der Charité ist ebenfalls davon überzeugt, dass Placebos die Selbstheilungskräfte aktiveren. Die Placeboforschung zeige, dass diese Effekte bei jeder therapeutischen Intervention genutzt werden könnten, als Teil der Behandlung, schreibt er in seinem Buch „Heilen mit der Kraft der Natur.“ Ausnahmen seien schwerste akute Notfälle. Aber: „Je mehr eine Erkrankung chronisch ist, je mehr sie durch erlebbare Schmerzen charakterisiert ist, desto höher die Placebowirkung.“

Foto: © vege - Fotolia.com