Corona-Schnelltests: Jede dritte Infektion bleibt unentdeckt

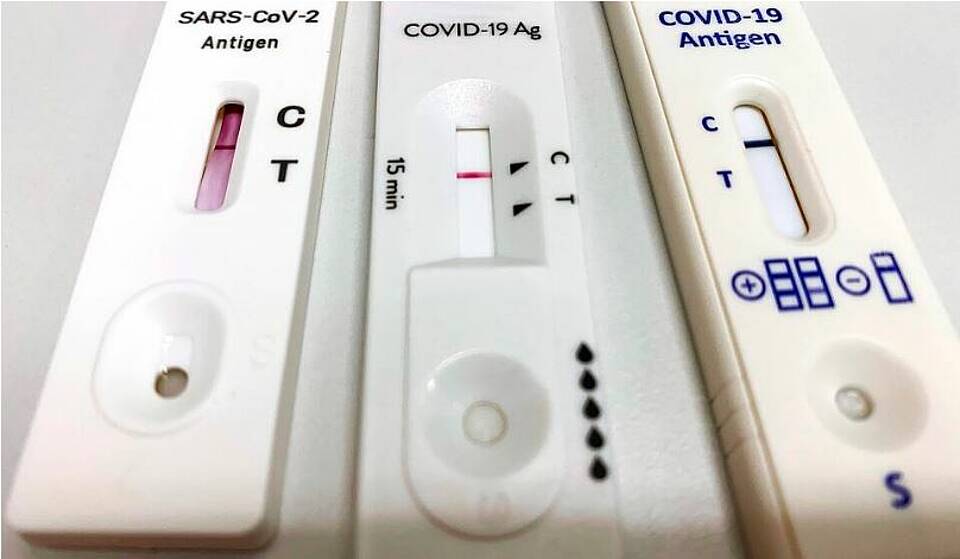

Nach der Universität Würzburg hat nun auch die Universität Bern in einer Studie Corona-Schnelltests eine hohe Zuverlässigkeit abgesprochen. – Foto: UKWManuel Krone

Bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie gilt die „3G-Methode“ derzeit als Patentlösung: Nur Personen die geimpft, genesen oder negativ getestet sind, sollen Zutritt zu bestimmten Orten oder Veranstaltungen bekommen, damit Menschen sich dort sorglos begegnen können und das Happening nicht zur Drehscheibe für das Corona-Virus wird.

PCR-Tests erweisen sich als sehr zuverlässig

Als sehr zuverlässig haben sich die sogenannten PCR-Tests erwiesen. Allerdings muss man bei ihnen zwischen 48 und 72 Stunden auf ein Testergebnis und damit eine vorzeigbare Bescheinigung warten. Wird ein Ergebnis schneller gebraucht, kommen die populären und vielerorts leicht verfügbaren Antigen-Schnelltests zum Einsatz.

Dass die so Getesteten den Geimpften oder Genesenen gleichgestellt werden, hat aber offenbar einen Haken. Eine Studie der Universität Bern in der Schweiz stellt den Schnelltests kein gutes Zeugnis aus. „Die Antigen-Schnelltests zeigten insgesamt nur zwei von drei Infektionen an, bei Personen ohne Symptome sogar nicht einmal die Hälfte“, heißt es in einer Mitteilung des Universitätsspitals Bern. Die negativ Getesteten wiegen sich in Sicherheit und besuchten Familienfeiern, Konzert und Fußballspiele, sagt Studienleiter Michael Nagler. Potentiell besteht somit das Risiko, dass Antigentests die Pandemie verstärken anstatt sie zu bremsen.“

Tests: Systematischer Vergleich unter realen Bedingungen

Für ihre Studie haben die Schweizer Forscher nach eigenen Angaben die beiden Testverfahren erstmals unter realen Bedingungen einem systematischen Vergleich unterzogen. Alle Probanden wurde sowohl per PCR-Test als auch per Schnelltest auf eine mögliche Coronavirus-Infektion hin untersucht. Hier das Ergebnis in Zahlen:

- Teilnehmer der Studie: 1465

- Im PCR-Test entdeckte Infektionen: 141 (oder 9,6 Prozent der Testteilnehmer)

- Im Antigen-Schnelltest entdeckte Infektionen: 95 (6,4 Prozent)

„Testempfindlichkeit: Abweichung von Herstellerangaben erheblich"

Das bedeutet: Von drei PCR-positiven Personen wurden nur zwei mit dem Antigen-Schnelltest identifiziert. Noch deutlicher war der Fehler bei symptomfreien Personen: Hier konnten lediglich 44 Prozent, also knapp die Hälfte der PCR-positiven Personen ermittelt werden. Mit den Herstellern von Schnelltest gehen die Schweizer Forscher kritisch ins Gericht und stellen fest: „Die Resultate der Studie weichen damit erheblich von den Herstellerangaben ab.“

Die Tests wurden nach Angaben der Universität Bern unter sehr strengen Maßstäben von speziell ausgebildeten Fachleuten durchgeführt. Als Antigen-Schnelltest wurde demnach sogar ein Produkt mit bekannt guter Qualität verwendet. Die Tests wurden parallel für die PCR-Bestimmung und die Antigen-Schnelltests im Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern durchgeführt. Mit der Publikation liegen der Universität Bern zufolge erstmals vergleichbare und zuverlässige Ergebnisse aus PCR- und Antigenschnelltests vor. Dank einer kontrollierten Probeentnahme und einer parallelen Auswertung können die Resultate direkt verglichen werden.

Schnelltests schlagen eher bei Hochinfektiösen an

Unterm Strich stellen die Forscher den Schnelltest keine guten Noten aus. Was die Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit angeht, zeigten sich die Forscher von der Diskrepanz zwischen Herstellerangaben und Studienresultaten „überrascht“. Schnelltests funktionieren demnach bei Personen mit hoher Viruslast besser, bei geringer Infektiösen schlechter. Deshalb halten die Forscher solche Schnelltests für „nur bedingt geeignet, um eine Sars-CoV-2-Infektion zuverlässig auszuschließen“.

„Getestete wähnen sich gesund – und gehen infiziert auf Familienfeiern oder Veranstaltungen"

Nimmt man die Studienergebnisse als Grundlage für eine Hochrechnung auf die Gesamtbevölkerung in der Schweiz, ergibt sich folgendes Zahlenbild:

- Schnelltests pro Woche: 130.000

- Korrekt positive Testergebnisse (= bestätigte Infektionen): 23.400

- Falsch-negative Testergebnisse (= unentdeckte Infektionen): 12.400.

„Diese 12 400 Personen fühlen sich sicher, da sie ja negativ getestet sind, und besuchen Familienfeiern, Konzerte und Fußballspiele“, sagt Studienleiter Michael Nagler. „Potentiell besteht somit das Risiko, dass Antigentests die Pandemie verstärken anstatt sie zu bremsen."

Problematisch: Hersteller bescheinigen sich Wirksamkeit selbst

Damit Schnelltests überhaupt zugelassen werden können, sollen sie eine „Sensitivität“ von über 90 Prozent erreichen. Das bedeutet: Von 100 Infizierten, die sich einem Schnelltest unterziehen, sollen über 90 Prozent aufgespürt werden können – durch ein „positives“ Testergebnis. Vergleichsmaßstab ist der sehr sichere, aber aufwändigere und zeitraubendere PCR-Test, bei dem die Erbsubstanz des Coronavirus mittels Diagnostik im Labor nachgewiesen wird. Die ist eine Schwachstelle im Zulassungsverfahren: Die „hohe Zuverlässigkeit“, die Tests erfüllen müssen, um überhaupt zugelassen zu werden, wird mittels Labordaten „bestätigt“, die Hersteller selbst bereitstellen. Keine Überraschung, dass dann Sicherheiten von 90 Prozent und mehr auf der Verpackung stehen.

Erst im Juli kam die Universität Würzburg zu einem ähnlich verheerenden Urteil wie jetzt die Universität Bern. In der Würzburger Studie schlugen die Schnelltests nicht, wie behauptet, bei über 90 Prozent der Testpersonen mit Infektion an, sondern nur bei 42. Die Wissenschaftler aus Bayern kamen ebenfalls zu dem Schluss, dass Schnelltests lediglich dazu geeigneten seien, hochinfektiöse "Superspreader" aufzuspüren; und dass ansonsten die Gefahr bestünde, dass Gutgläubige mit falsch-negativem Testergebnis zu einer Ausbreitung der Pandemie beitrügen.